EN EXERGUE

La protection des chefs d’oeuvre des musées pendant la guerre :

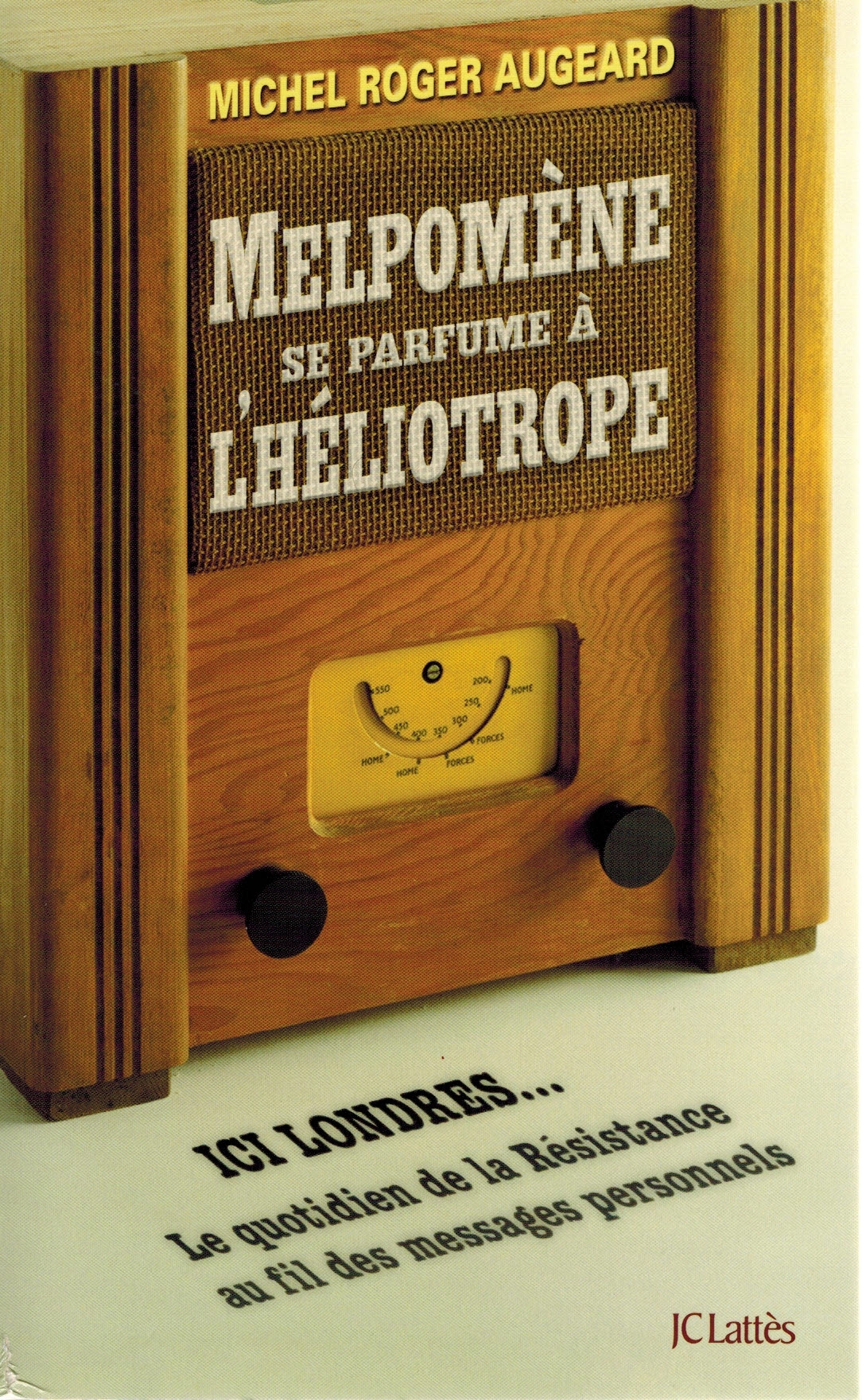

Melpomène se parfume à l’Héliotrope

de Michel Augeard

Retrouvez dans ce livre les explications de plusieurs centaines de messages contenus dans le site.

Votre contribution :

Ici Londres! Le témoignage de Robert Moray

Depuis plusieurs jours, l’armée allemande d’occupation avait apposé des affiches sur les murs des édifices publics invitant la population à vérifier l’occultation des maisons. Une fois la nuit tombée, aucune maison ne pouvait laisser filtrer le moindre filet de lumière, sous peine d’amende. Ces affiches annonçaient que des patrouilles circuleraient dans toute la région vervietoise le 16 février 1943 afin de faire respecter cet arrêté de la Kommandantur.

Ce soir-là, nous étions réunis dans la grande cuisine de la maison familiale, ma mère, Charles, le troisième de mes frères, ma sœur Irène, le locataire du premier étage et moi-même. Comme tous les soirs nous attendions avec impatience les dernières nouvelles de la radio de Londres ; l’émission en langue française commençait à 21 heures ; mon frère avait ouvert le poste quelques minutes avant l’heure. Chaque soir en effet, nous écoutions l’émission venant d’Angleterre, elle débutait par trois séries de quatre coups de gong, puis c’était « La Voix » : « Ici, Londres, les Français parlent aux Français ! » Cette voix venant d’outre Manche était forte et rassurante, elle entrait dans chaque foyer et c’était avec beaucoup d’émotions que nous l’entendions nous donner les nouvelles du monde libre. Elle était le seul lien qui nous reliait à Londres et nous écoutions religieusement ses appels, ses encouragements à supporter nos épreuves, à tenir malgré la défaite. Chaque jour qui passait, elle nous laissait entrevoir la libération que nous croyions toujours plus proche. Nous avions besoin de l’écouter, elle fut pour nous le plus grand soutien moral durant toutes ces pénibles années, cette voix, je l’entendrais jusqu’à mon dernier jour ! Plus tard, alors déporté en pays ennemi, chaque fois que je tombais sur un poste de radio, j’écoutais « la voix » venant de Londres et c’était alors un intense moment d’émotion ! Les allemands brouillaient l’émission en lançant sur la même longueur d’onde comme un bruit amplifié de machines à coudre qui, dans un tintamarre assourdissant, parvenait parfois à couvrir « La voix ». Cela ne nous empêchait pas d’écouter, l’oreille collée au poste, afin de ne rien perdre. Nous étions bien trop assoiffés de liberté !

A cette époque, notre ami Freddy, qui revenait d’avoir été courtiser sa Juliette, faisait souvent une halte chez nous avant de rentrer. De nature assez comique, Freddy entrait dans l’épicerie que tenait ma mère, tapant des pieds sur le plancher du magasin, imitant ainsi le bruit très caractéristique des bottes allemandes ; c’était sa façon de plaisanter ! En ce soir du 16 février 1943, bruit de bottes comme d’habitude, nous invitons le copain à entrer. Pas de réponse, il tarde. Je me lève et me dirige vers la grande porte à deux battants donnant sur le magasin. J’entrouvre la porte et oh surprise, je me trouve face à deux Feldgendarmen, imposants dans leur uniforme avec sur la poitrine une grosse plaque de métal gravée : « Feldgendarmerie », pendant à des chaînes comme un collier. Ils poussent la porte. Mon frère est devant le poste de radio, la main sur le bouton. Un des deux allemands le voit et fonce droit sur le récepteur, l’allume et au même moment sort de l’appareil « La voix » : « Ici Londres, les Français parlent aux Français ! » Nous avions tous bras et jambes coupés, pris en flagrant délit de désobéissance à l’ennemi ; nous étions bons pour la prison ! Jamais je n’oublierai cet instant que nous avons vécu. Sous le coup de l’émotion, mon pauvre frère, impressionné sans doute par ces allemands majestueux dans leurs uniformes vert-de-gris, n’avait pas eu la présence d’esprit de changer la station. Il avait tout simplement éteint le poste, l’aiguille étant restée sur la longueur d’onde de Londres. Les deux allemends, vociférant, crachant du feu, nous insultant, nous dressèrent procès-verbal. Personne de nous ne dit mot. Nous étions figés de peur !

Quelques jours plus tard, ma mère Charles et moi fûmes convoqués à la Kommandantur. Nous devions apporter le poste de radio. Aussitôt arrivés, nous fûmes enfermés séparément dans des cachots du Palais de Justice, où s’était installée la sinistre Kommandantur. Je me trouvais en cellule avec un cafetier de Depinster, pris, je crois dans une affaire de fraude. Je n’ai jamais su exactement. Nous étions interrogés chacun à notre tour en nous disant et répétant sans arrêt que nous écoutions chaque soir la radio de Londres. Peut-être par crainte de sanctions, mais surtout pour contredire ces Feldgendarmen, je niais avec arrogance, ce qui avait pour effet de les rendre fous furieux. Il était évident que je jouais là à un jeu bien dangereux car ces spécialistes de la répression étaient capables de tout. Après une heure d’interrogatoire, j’étais redescendu au cachot, non sans avoir été bousculé par mes tyrans. Dans ma petite tête, j’avais posé un acte de résistance qui me réjouissait : visiblement, mon obstination les intriguait ! Après tout, si je me mettais à la place des allemands, ils pouvaient penser que nous faisions partie d’un réseau de résistance et que nous captions les messages transmis par Londres. Tout cela était plausible ! D’où l’objet de ces interrogatoires ! Dans l’après-midi, Charles fut amené et collé face au mur, les bras levés et ce à quelques mètres de l’endroit où j’étais interrogé. Les allemands me disaient alors : « Tu vois, ton frère a avoué, et ta mère aussi ; aussi ils seront libres ce soir. Plutôt que me démoraliser, ces paroles renforçaient mon opposition. « Ainsi, tu oses nous dire que ta mère est une menteuse, elle qui t’a mis au monde ! » Je niais toujours. Une étrange impression m’avait envahi, cette attitude devenait un défi à l’ennemi, c’était grisant de pouvoir les contredire, rien ni personne n’aurait pu me faire dire ce que je ne voulais pas ; même sous la torture, j’aurais résisté ! Le soir, je fus reconduit à la prison de Verviers, encadré par des soldats allemands.

Quel honneur ! Le lendemain et durant deux jours, même scénario, interrogatoires, cachot, prison. J’appris le deuxième jour qu’en effet, maman avait été libérée sans avoir été emprisonnée, ce qui me fit plaisir. Je savais que dehors mon père se décarcassait pour nous faire sortir malgré la haine qu’il portait aux allemands pour en avoir souffert pendant ses quatre années de captivité entre 1914 et 1918. J’appris plus tard qu’il avait demandé à un industriel, collaborateur notoire nommé Mündorf, d’intervenir pour nous faire libérer, ce qu’il ressentit comme une profonde humiliation, bien qu’il n’en parlât jamais. Nous connaissions un geôlier de la prison de Verviers qui gentiment me donnait des nouvelles de la famille et m’apportait nourritures et cigarettes. Brave Monsieur Ampschaer, il fut d’un bon soutien moral en ces circonstances tendues. Le troisième jour, je sentis qu’ils voulaient en finir, rassurés sans doute de savoir que nous n’étions pas ceux qu’ils craignaient.

Mais, ne voulant pas perdre la face devant mon entêtement, ils me conduisirent dans un bureau du Palais de Justice. Ils m’obligèrent à me mettre à genoux sur une chaise, les bras sur le dossier, le postérieur en l’air devant quelques officiers et le fameux collaborateur Schnoeck, qui fut d’ailleurs fusillé après la guerre. Un immense Feldgendarmen s’approcha de moi avec une longue matraque et se mit à me frapper de toutes ses forces sur le bas du dos avec une rage indescriptible. Ce grand escogriffe n’en finissait pas de me matraquer les fesses, il frappait, frappait comme un forcené, encouragé par les sarcasmes des assistants. J’avais l’impression qu’il ne s’arrêterait jamais, des larmes de rage coulaient de mes yeux, je serrais les dents, mais pas un cri, pas une plainte ne sortait de ma bouche ! J’aurais préféré mourir plutôt que de laisser apparaître ma souffrance. Je ne voulais pas leur laisser ce plaisir, j’encaissais la punition, mais ne bronchais pas. Devant la bestialité de cette brute, sans commune mesure avec le délit commis, et après un temps qui me parut une éternité, un officier se décida à faire arrêter le sauvage. Je me redressais péniblement, meurtri et humilié. Je souffrais atrocement mais n’en laissais rien paraître. Je fus alors emmené dans un bureau voisin d’où on me libéra. La douleur était si forte que j’avais peine à marcher. Je me traînais vers la sortie du Palais de Justice où par chance je rencontrais un voisin qui passait. Le brave me soutint jusqu’à l’arrêt du tram. Là, n’en pouvant plus, je me libérai de tout ce que j’avais dû contenir durant ces trois jours. Nous reprîmes le tram jusqu’à Ensival, debout sur la plateforme, mes fesses ne pouvant supporter que je m’assoie. Prévenu, Charles vint à ma rencontre et nous rentrâmes à la maison pour y retrouver la famille. Ce n’est que quarante ans après la guerre, étant en visite chez Charles, que celui-ci m’avoua qu’en effet il avait déclaré aux allemands que nous écoutions chaque jour la radio de Londres. Sans lui en vouloir à cause des circonstances dans lesquelles nous nous trouvions à l’époque, je ressentis un peu cet aveu comme une petite lâcheté et j’en fus un peu déçu ! Une question cependant ne reçut jamais de réponse, pourquoi les Feldgendarmen étaient-ils entrés chez nous ? L’occultation était pourtant parfaite. Avons-nous été dénoncés ? Nous ne l’avons jamais su.

La condamnation nous parvint quelques jours plus tard, exactement le 2 mars 1943 : confiscation du poste de radio, deux mois de prison pour mon frère, probablement supposé être l’instigateur du méfait. Maman fut condamnée à une amende de 800 francs ; le locataire s’en tira par je ne sais quelle influence ; ma sœur en fut quitte pour la peur, et quelle peur pour une petite fille de 11ans, témoin de cet événement ! Quant à moi, j’ai dû faire un mois de prison dans les geôles allemandes, pour être ensuite déporté en Allemagne pour le travail obligatoire jusqu’en août 1945. Entre temps, j’avais reçu un ordre de partir en Allemagne de la Werkestelle (organisme crée par les nazis dans les pays occupés et chargé de recruter les jeunes gens de 18 à 25 ans pour les transférer obligatoirement en Allemagne afin de remplacer la main d’œuvre masculine jadis occupée dans les ateliers et les usines et appelée de plus en plus jeune à l’armée à cause des pertes énormes subies sur le front russe. J’allais donc me présenter à ce bureau pour signaler que je devais faire un mois de prison et qu’il m’était impossible d’être des deux côtés à la fois ! Il me fut répondu sur un ton extrêmement agressif par un certain Buchet, qui fut lui aussi fusillé après la guerre pour collaboration avec l’ennemi, que je devais d’abord purger ma peine et qu’ensuite j’irai faire des routes en Pologne. Ceci eut pour effet de me rendre très anxieux, car nous savions combien ce pays souffrait de l’occupation. Mais heureusement, j’ai eu la chance que cette mesure ne me fût jamais appliquée !

Souvent, j’entends encore cet inoubliable : « Ici Londres »

27 juillet 1944

Robert Moray,

né à Ensival-Verviers, Belgique

le 7 octobre 1923.